Desde siempre he tenido una rara inclinación por los datos. Desde almacenar en mi cabeza estadísticas inútiles, como el récord de puntos conseguidos en la NBA con la mano izquierda por parte de un jugador no zurdo (Larry Bird, 20 puntos contra Portland), a jugar a adivinar el número exacto de caracteres escritos sobre un bote de champú o el de pasos que quedan desde la panadería de mi barrio hasta la puerta de mi casa. Por eso, cuando en mi entorno alguien afirma que el mundo está peor que nunca yo me lo tomo muy en serio y rebusco entre ese gran banco de datos que es el World Data Bank para arrojar en el debate algunos indicadores importantes. Por ejemplo, que la renta per cápita mundial se ha multiplicado por 20 en los últimos 50 años. O que la tasa de mortalidad infantil se ha dividido por 2 desde 1995 y la tasa de analfabetismo no ha dejado, desde que existen registros, pasando del 35% en 1970 al 13% en 2015.

Por si alguien piensa que los anteriores indicadores no son lo suficiente significativos, diremos que, a pesar de las guerras, las migraciones y los desastres naturales, la esperanza de vida de la población mundial ha aumentado desde 1960 en 20 años, gracias sobre todo a la incorporación al progreso de países densamente poblados como China e India. La esperanza de vida sí es un indicador clave de rendimiento del sistema (los ingleses llaman a esto KPI, Key Performance Indicator). De hecho, nos atrevemos a afirmar que es, en términos evolutivos, el KPI por excelencia, pues todo individuo aspira a perpetuarse. Vivir más tiempo y vivir mejor es una de las claves de nuestro paso por este mundo, grabada a fuego en nuestro ADN.

Como uno tiende a arrimar el ascua a su sardina, en mis charlas y escritos suelo argumentar que gran parte de la «culpa» de nuestro progreso general se debe a las ciudades. Si superponemos el porcentaje de gente viviendo en entornos urbanos con la mejora en la esperanza de vida, la correlación es evidente. Y, aunque la correlación no implica necesariamente causalidad, los millones y millones de personas que continúan emigrando a las ciudades para mejorar sus condiciones de vida y utilizarlas como ascensor social no pueden estar, todos, equivocados. Si quieren algún dato que apoye esta tesis, miren el Informe de Felicidad Mundial de 2018. Estudiando el caso de China, testigo de la mayor migración del campo a la ciudad de la historia, el informe concluye que el índice de felicidad de la población urbana ya asentada es significativamente mayor que el de la población rural. A mitad de camino se sitúan los recién llegados a la ciudad, quienes probablemente esperaban más de la vida urbana. Como cualquier esperanza, la ciudad acarrea también hondas frustraciones.

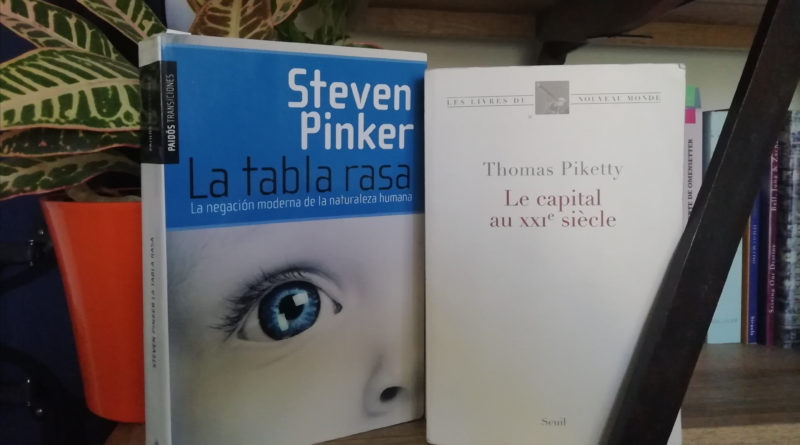

Con sus imperfecciones, las ciudades, como las vacunas, o los libros, son un gran invento. Precisamente, hablando de libros, si hay un autor que se ha destacado en los últimos tiempos por su encendida fe en el progreso del mundo en que vivimos, ése es el psicólogo Steven Pinker. Con su último libro «En defensa de la Ilustración: Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso», Pinker se sitúa a la cabeza de un nutrido grupo de intelectuales que, con datos parecidos a los que menciono en la primera parte del artículo, atribuye la indiscutible mejora de nuestras condiciones de vida al triunfo de las ideas ilustradas. Sin embargo, las tesis de Pinker van más allá de la negación contrastada del catastrofismo imperante, aventurándose en una discutible conjetura: no sólo progresamos, sino que los parámetros en los que lo hacemos nos deberían dejar satisfechos.

Que el progreso satisfaga a Pinker no significa que satisfaga a todo el mundo. La gente – miren a su alrededor – no está satisfecha. Es posible que un factor que explique esta insatisfacción social sea, como Pinker sostiene, el amarillismo de los medios de comunicación que retroalimentan el ideario populista. También es posible que el simple hecho de que nuestras sociedades sean más viejas haya convertido el conocido «cualquier tiempo pasado fue mejor» en una tendencia sociológica. O que, como argumenta el psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, la reciente recesión nos haya producido un trauma sociológico debido a nuestra innata aversión a cualquier pérdida. Pero también puede deberse a que el progreso, aunque innegable, es demasiado desigual.

Esta última tesis, la de la creciente desigualdad en nuestras sociedades post-industriales, es sólidamente defendida por el economista Thomas Piketty en su obra «El Capital en el Siglo XXI». Su libro, prolijo en datos, subraya, con una evidente carga política, que es la desigualdad la que constituye una injusticia social en sí misma. Que nuestras condiciones de vida hayan objetivamente mejorado desde el punto de vista científico, económico, o médico, no quiere decir que sean satisfactorias. Piketty observa que en esta mitad del siglo XXI se está abriendo una gigantesca brecha entre los que más tienen y los que menos, y ello dentro de una misma sociedad. Una brecha que recuerda a la que existía en la sociedad de rentistas previa a la primera guerra mundial, sólo que los rentistas han sido sustituidos por una clase de súper-ejecutivos cuyas elevadas remuneraciones no dependen tanto de su desempeño profesional como de factores coyunturales. Que la desigualdad en Estados Unidos en 2010, en plena era Obama, haya alcanzado los niveles de 1929 puede ser un factor que explique el triunfo de Trump tanto como su populismo o su manipuladora campaña sobre los correos de Hillary Clinton.

Piketty no ofrece recetas mágicas contra la desigualdad, pero sí que apunta algunas medidas. La primera no sorprende a nadie: es la inversión en educación. Si la formación general del país no avanza al ritmo que lo hace la tecnología y la ciencia, se crea indefectiblemente una élite de privilegiados que acabará dominando el capital. En segundo lugar, la subida del salario mínimo, que opera como un gran igualador pero, ojo, sólo entre las clases medias (no afecta ni a las grandes retribuciones ni a los que apenas tienen nada). En tercer lugar, Piketty propone un tope máximo salarial a las retribuciones de ejecutivos. En cuarto, un impuesto a los movimientos de capital (la «tasa Tobin»), ya que el capital no sabe estar quieto, necesita moverse para producir, para diversificarse, para aumentar. En cuarto, un impuesto de sucesiones, claro está, homogéneo a nivel continental, de manera que las desigualdades se mitiguen de generación en generación. Y finalmente, Piketty aboga por sistemas de pensiones capitalizados, es decir, a través de fondos soberanos bajo estricto control parlamentario que, gracias a las economías de escala (no olvidemos de que el capital renta más cuanto más grande es, y si no que se lo pregunten a Amancio Ortega) permita que las pensiones se revaloricen a un ritmo comparable al de las grandes fortunas.

Finalmente, Piketty sugiere que no hay fuerzas en el horizonte que sugieran que las desigualdades, en ausencia de una acción política conjunta y decidida, vayan a atenuarse en el futuro. Y la experiencia nos enseña que un mundo crecientemente desigual es un mundo crecientemente inestable, donde el populismo florece y la autocomplacencia irrita y se castiga con desafección. Como afirma Hans Rosling, estadístico sueco experto en salud y globalización, nuestro mundo mejora, pero sigue en cuidados intensivos. Posiblemente ambos, Pinker y Piketty, tienen una buena parte de razón. Que el progreso nos deje insatisfechos es precisamente lo que nos hace seguir progresando. Nuestra insatisfacción puede que sea nuestra última oportunidad.

Artículo publicado bajo licencia Creative Commons de cultura libre. Algunos derechos reservados.